馬克斯•布羅德編輯的《卡夫卡日記》最早出版的是英文本,一九四八年由紐約的肖肯出版社(Schocken Books)分成《一九一〇—一九一三》與《一九一四—一九二三》兩冊發行。當時在肖肯出版社擔任編輯的漢娜.鄂蘭,也參與了第二冊的翻譯工作。這個翻譯經驗對鄂蘭後來的思想發展,扮演了重要角色。鄂蘭於一九五〇年與海德格恢復聯繫後,隨即寄了一套《卡夫卡日記》給海德格,我們可以在海德格於一九五〇年六月二十七日的回信中,讀到他的致謝。這套日記的德文版要到一九五一年,才由在法蘭克福的費雪出版社(S. Fisher Verlag)以《日記:一九一〇—一九二三》(Tagebucher 1910-1923)為名,發行單行本。

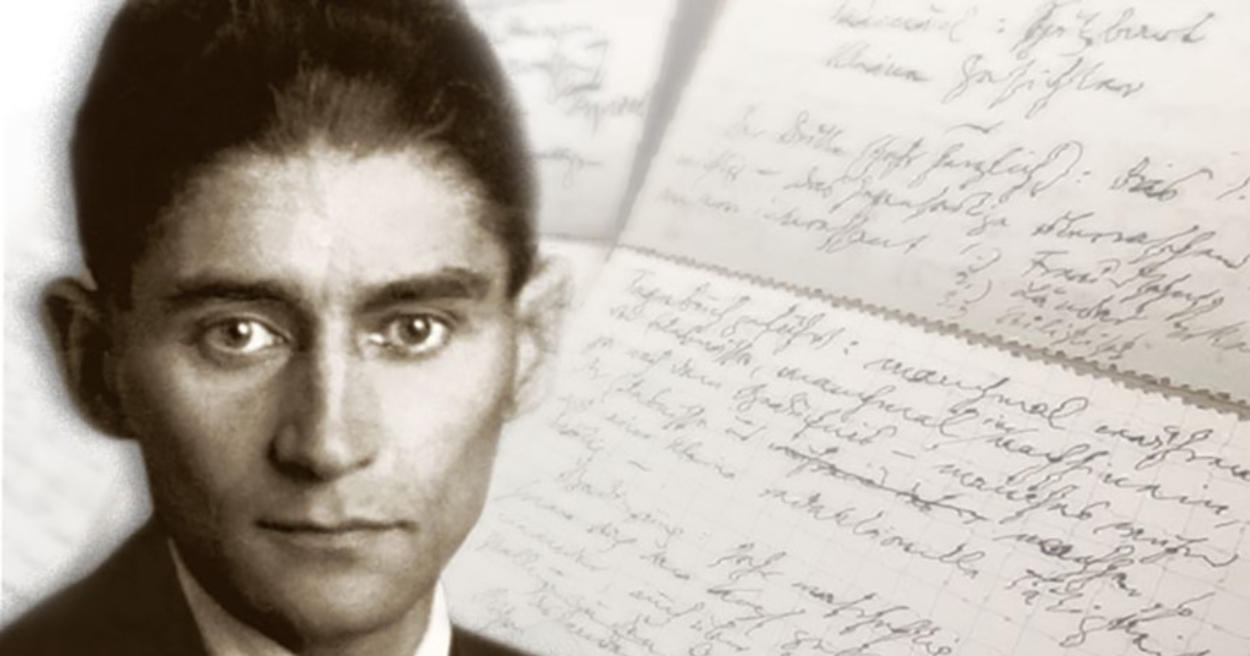

一九二四年六月三日,年僅四十一歲的卡夫卡病逝於維也納郊外的基爾林療養院。一週後,他的喪禮在布拉格的新猶太墓園進行。喪禮過後,卡夫卡的父母邀請布羅德到他們的公寓頂樓,去檢視卡夫卡的遺物。卡夫卡的父親赫爾曼(Hermann)簽署了一份文件,將卡夫卡過世後所有作品的出版,全權授予布羅德處理。布羅德在桌子的抽屜裡,發現了大量的筆記本、信件與殘稿。他還找到兩份沒有註明時間的遺囑,一張用墨水寫,另一張用鉛筆寫,都是署名給他。第一份明確指示必須燒毀他所有的遺稿、包括日記、手稿、信件(不論是自己的或在別人那裡的)、素描等。第二份則寫道:「若有萬一,關於我書寫的一切,我的願望如下—我所書寫的一切當中,僅有以下書籍適用—《判決》、《司爐》、《變形記》、《在流放地》、《鄉村醫生》與短篇小說《飢餓藝術家》……反之,對於其他一切我所書寫的……所有這些要無例外地被焚毀。我請求你盡可能快地去做。」這兩份遺囑的完整內容,收錄在《卡夫卡中短篇全集I:沉思、判決、司爐》(謬思出版,二〇一四)之中。

眾所皆知,布羅德違反了卡夫卡的意願,將其遺稿出版。這個作法是否合理,布羅德的回應是:「我之所以能下決定將他的遺稿出版,是來自對過往出版卡夫卡作品的回憶,每次都得絞盡心力,對他強迫勒索,甚至苦苦哀求。但是等到出版之後,他又對我的作法感到釋然,並滿意這些作品的出版。」在卡夫卡的日記中,亦證實了這種狀況:「苦惱多時。終於寫信給馬克斯,說我還無法將其餘幾篇寫成清稿,說我不想勉強自己。因此將不會交出這本書。」(1912.8.7)換言之,卡夫卡自己對作品的高標準要求,使他無法忍受這些文字會出現在世人眼前,但他又對自己作品的出版感到欣喜,這種矛盾心態,大概只有他大學時期就認識的同窗布羅德,看得最清楚。布羅德認為,如果卡夫卡真的想銷毀他的遺稿,大可自己完成,或是交代家人執行,何必把任務交給那個他明知不會執行這件事的終身好友。

卡夫卡的日記,精確來說,不能算是純粹的日記本,而是十二本四開的大筆記本。在這些筆記本中,卡夫卡以時間標示的方式,寫下大量的日記內容,但裡面也夾雜了創作草稿、信件,遊記與素描等。一九一一年二月二十一日的日記,就包含了一篇名為〈城市的世界〉的殘稿,而實際上,這篇作品就是後來的短篇小說〈判決〉的雛型。布羅德將這些筆記本的內容作了一些編輯,整理成日記出版,但像原來包含在筆記本的塗鴉,就沒有完全收錄在布羅德編的《卡夫卡日記》裡。對這些塗鴉有興趣的朋友,可以參閱商周出版的《曾經,有個偉大的素描畫家:卡夫卡和他的41幅塗鴉》(二〇一四年)。一九九〇年費雪出版社發行了三冊版的卡夫卡日記評註本(Kritische Ausgabe),便將布羅德編輯與刪改過的一些文字做了還原。

卡夫卡的日記書寫,並非是不可公開的私密文字。在一九一一年十二月三十一日與一九一二年一月三日的日記中,他都提到打算朗誦其中片段給布羅德聽。他後來甚至將日記送給捷克情人米蓮娜(參見一九二〇年十月十五日日記)。既然如此,說這些私密文字對卡夫卡而言,具有某種文學性的展示特質,其實也不為過。卡夫卡的日記與書信後來都出版了,但他有可能預見到這種狀況。在閱讀瑞士畫家史陶博—伯恩的書信集後,他在日記裡評論道:「一本書信或回憶錄,不管作者是什麼樣的人…如果我們在閱讀時靜止不動,不用自身的力量將他拉進自己的體內…而是獻上自己—只要不去抵抗,很快就會發生—讓自己被那個陌生人拉走,成為他的親人,那麼當我們闔上書本, 重新回復自我, 經過這趟神遊與休息, 重新認識了自己的本質……」(1911.12.9)。卡夫卡自己也讀過別人的日記,他在日記提到:「今天我拿到了《齊克果日記》,一如我的預感,他的情況與我非常類似。儘管有根本上的差異,至少他和我位在世界的同一邊。他像朋友一樣支持了我的想法。」(1913.8.21)

就卡夫卡的詮釋觀點,對日記的閱讀,是一個讀者獻出自我,成為對方的過程。我們在閱讀這些親密文字時,作者腦中的想法也與我們同步,讀者的大腦被日記的內容所佔據。日記原本設定的讀者,就只有作者自己,所以在這段閱讀過程中,讀者佔據了作者的位置,讀者就是作者。只有卡夫卡的親人與朋友,才有資格閱讀他的日記,但我們也可以倒過來說,閱讀卡夫卡的日記的過程,就是成為他的親人與朋友。

「我對文學不感興趣,我就是文學本身。不然我甚麼都不是,也不可能是其他的。」卡夫卡在一九一三年八月二十四日給未婚妻菲莉絲的信中,如此寫道。但這不是狂妄,卡夫卡的日記就是對這個文學理想追逐過程的忠實紀錄。卡夫卡視自己為文學命運的化身,這不是追求情人時的夸夸其談,而是他對內在自我的真實寫照。他在尚未向菲莉絲坦承之前,就曾先在日記中表白:「有誰來向我證實這件事的真實或可能性,亦即我就只是由於我的文學使命才對其他的事都不感興趣。因此而冷淡無情」(1912.3.21)我們可以在日記中讀到,他對自己無法專注在寫作時的自我譴責與懊惱,比如「我將不容許自己感到疲倦。我要跳進我的小說,就算那會割傷我的臉」(1910.11.15)、「重新開始寫日記是必要的。我不安的腦袋,菲莉絲,辦公室裡的崩潰,身體的情況不允許我寫作, 內心卻有寫作的渴望」(1913.5.2)、「 沒有寫作, 只寫了一頁。」(1914.12.14)、「寫作的終結,何時它會再度接納我?」(1915.1.20)等等。

卡夫卡生前幾乎是沒沒無名,前面提到他在日記裡描述不願交稿給馬克斯的那本書,是一九一二年十二月出版的《沉思》(Betrachtung)。這本書第一年售出兩百五十八本,第二年是一百零二本,第三年六十九本,到卡夫卡過世的一九二四年,首刷八百本才全部賣完。可是,透過布羅德的努力,卡夫卡對這個世界的影響,終於符合他視自己為文學代名詞的斷言。

正因為這份使命感,卡夫卡對文學的思考,不單單落在個人是否能成為作家的反省,也擴及到文學的時代使命。對於關注台灣文學發展的讀者,卡夫卡對小國文學的思考,是非常具有啟發的討論。卡夫卡因為猶太劇團演員勒維的啟發,在一九一一年十二月二十五日的日記中,書寫一篇長文,探討了文學、民族與國家的關係:「國家透過本國的文學而得到自豪與支持,猶如一個國家在寫日記……小國的記憶並不等於大國的記憶,因此小國能把現有材料處理得更為徹底,研究文學史的專家雖然比較少,但文學更是整個民族的事,而不是文學史的事……」法國哲學家與精神分析師德勒茲與瓜達希,就以這篇關於「小文學」(kleine literatur,亦譯為少數文學、小眾文學或弱勢文學)的日記出發,撰寫了《卡夫卡:為弱勢文學而作》(Kafka: pour une literature mineure, 1975)一書,建構他們的文學批評理論。德勒茲與瓜達希詮釋卡夫卡的想法:「弱勢文學不是用某種次要語言寫成的文學,而是一個少數族裔在一個主要語言內部締造的文學。」

卡夫卡的日記甚至成為藝術家的靈感來源。當代音樂界最受敬重的匈牙利作曲家庫泰格(Gyorgy Kurtag), 從卡夫卡日記與書信取材, 譜成聯篇歌曲《 卡夫卡斷章》(Kafka Fragments),成為他最常被演出的作品之一。

不論你是卡夫卡粉絲、創作者、文學愛好者,或是靈魂曾經受傷、覺得空虛厭世、感受到自己不受世界的理解,《卡夫卡日記》都能為你帶來慰藉,不再感到孤單。

本文節選自《卡夫卡日記》

作者: 法蘭茲.卡夫卡

譯者:姬健梅

出版社:商周出版

出版日期:2022/07/02